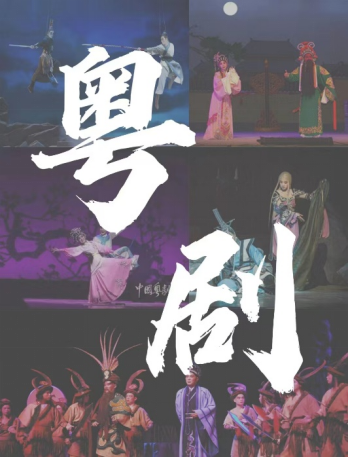

粤剧早期时称本地班、广东戏、广府戏,主要流行于广东、广西、香港、澳门等使用粤方言的地区。

明末清初弋阳腔、昆腔、高腔及广东民间乐曲相互融合逐渐形成了粤剧。原有末、生、旦、净、丑、外、小、夫、贴、杂十大行当,后分为文武生、小生、正印花旦、二帮花旦、丑生、武生六类;表演上带有质朴粗犷的特色,服装精美,妆容浓艳;伴奏乐器由二弦、月琴、三弦、竹提琴、箫“五架头”组成,在1912年前后开始改用广东方言,组建完善了表演体系,开始在梆簧中穿插民歌小调,并改假声演唱为“平喉”演唱。

2006年5月20日,粤剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,编号Ⅳ-36。

历史发展

明代成化年间(1465年—1487年),广州地区民间好尚戏曲,外来戏班演出频繁,并有众多本地子弟参加演唱,孕育了粤剧的种子。清初出现被称为“土优”的本地戏班及其演唱的“广腔”,为粤剧的形成打下了基础。

清中叶至嘉庆、道光年间,粤剧在本地班既向外江班吸收、借鉴,又相互竞争中逐渐形成。清雍正五年(1727年),北京名伶张五,人称摊手五,因躲避清迁的追捕,化装易服逃亡来粤,寄居于佛山镇大基尾以京剧昆曲教授红船子弟(粤伶以红船为交通工具,“红船子弟”便成为粤剧艺人的代称),建立“琼花会馆”,是粤剧界最早的戏行组织。

表演艺术

粤剧演员的表演工艺分为四大基本类别——唱、做、念、打。

唱是指唱功,配合不同的角色有各自不同演唱的方式,包括平喉及子喉。平喉是平常说话的声调,一般男性角色小生就是采用平喉演出。子喉是比平喉调子高了八度,常常以假音来扮演女性角色。除了以音阶来分类,也会以声音特色来分类。大喉是使用粗犷声音。同时,粤剧也会吸收不同的地方的独特唱腔,例如来自福建的广东南音、木鱼、广东的本地民谣粤讴及板眼。做是指做功,又称身段,即身体表演。当中包括手势、台步、走位、关目、做手、身段、水袖、翎子功、须功、水发、抽象表演和传统功架。念是指念白,即念出台词。用说话交代情节、人物的思想感情。打是指武打,例如:舞水袖、水发、玩扇子、武刀弄枪、耍棍挥棒,舞动旗帜等等。

戏服

《帝女花》中长平公主的戏服粤剧早期的戏服并非如其它剧种一样以明代衣冠作为戏装,而是自成一格,男女角色的戏服样式均是广绣企领长袍,阔口、中袖,此种装扮与当时生活装束相近,在舞台表演时宽松自由、不受拘束。其后,粤剧戏班借鉴京剧的戏服和装扮,使戏服更好地成为表演程式和技艺的依托。例如由于引进了水袖,就必然带来舞动水袖的水袖功,腰扎“板带”,就要熟习踢板带的技巧,这样就将戏服和表演紧密地结合在一起了。在引进京剧服装的同时,也保留了传统粤剧的部分特色,如来自人和木偶同台的“阴阳班”中武场角色的戏装“鬼衣大带”等。

代表剧目

粤剧的传统剧目早期主要有《一捧雪》《二度梅》《三官堂》《四进士》《五登科》等所谓“江湖十八本”,后又出现《黄花山》《西河会》《双结缘》《雪重冤》等“新江湖十八本”和《苏武牧羊》《黛玉葬花》等“大排场十八本”。其他代表性剧目还有《白金龙》《火烧阿房宫》《平贵别窑》《宝莲灯》《罗成写书》《凤仪亭》等。

梧州市长洲区文化馆 版权所有 备案号:

梧州市长洲区文化馆 版权所有 备案号: